馮妍 科技日報記者 王春

“如果能一鍵消除所有痛苦回憶,要不要按?”大屏幕上,兩名服裝、長相一模一樣的辯手對這個涉及情感、倫理、心理學、哲學等的論題展開激烈辯論。這背后,一方是真人辯手武漢大學教師陳銘,另一方則是上海企業MiniMax提供的大模型。在7月26日舉辦的“2025中國·AI盛典”的辯論賽賽后投票中,42%的觀眾把大模型認作是人類,這表示大模型已經通過了人機辯論的圖靈測試。

圖靈測試是衡量機器是否具備人類智能水平的經典標準,由被譽為“人工智能之父”的圖靈在1950年提出:如果一臺機器在自然語言對話的過程中能“騙過”超過30%的人類參與者,那么就可以被視作具有智能。

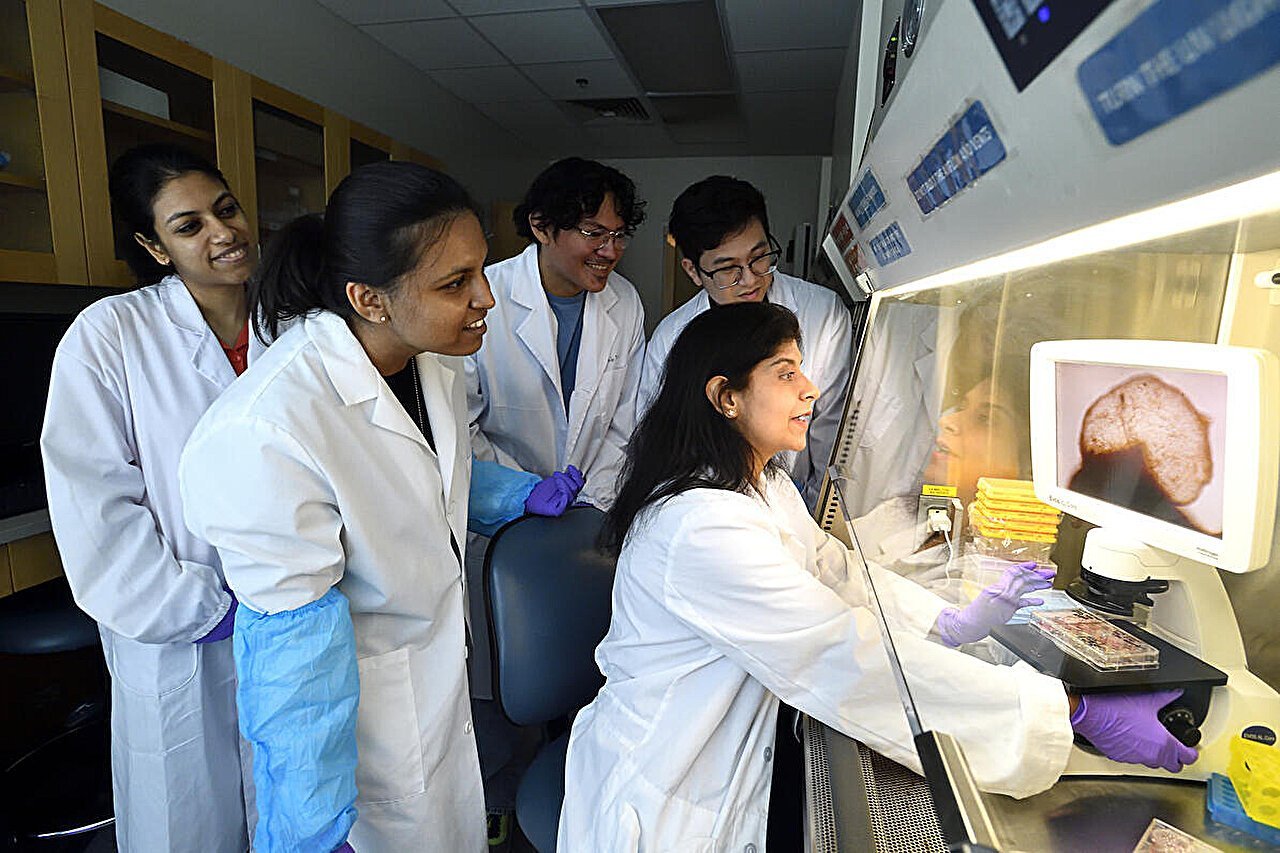

這是國內大模型首次通過人機辯論圖靈測試,不僅標志著我國在AI自然語言理解和邏輯思維方面取得重大進展,更展現了上海作為全球人工智能高地的創新實力。據了解,這位“辯手”的文本大模型學習了萬億條人類數據,而其語音大模型僅需6秒聲音片段即能模擬真實人聲。辯論影像則由節目組運用AI技術統一處理,100位觀眾僅憑辯論內容、語言風格和思維邏輯判斷誰是人類。

在辯論中,模型表現亮點眾多。如在論點構建中,針對“人工智能是否應擁有法律人格”等辯題,模型能快速檢索法律條文、倫理案例,構建多層次論證框架;在臨場應變時,面對人類辯手的即興詰問,模型半秒內即可生成反駁話術,例如在“技術失業”議題中能結合制造業自動化數據提出“崗位結構轉型”新視角;在情感渲染方面,模型通過語音合成技術模擬語氣變化,在“教育公平”辯論中以富有感染力的敘述引發觀眾共鳴。

賽后,曾多次獲得國際辯論賽冠軍的陳銘發微博稱:“對于推理能力的成熟程度,辯論幾乎是最佳試金石。以我這次的親身體驗來看,經過針對性訓練的推理大模型,辯論能力恐已超過90%的人類辯手。觀點、邏輯、梗、金句、上價值,再加上極富感染力的輸出,AI流暢無比,信手拈來,在語言技術上人類幾乎已經沒有什么自留地了。”同時,他也認為AI尚未完美,“最后的榮耀,還是在那些‘大’問題的深度思考上。對于根本性哲學思考的觀點突圍,AI仍力有不逮。”

上海交通大學人工智能學院院長李頡指出,該模型在辯論場景的突破為政務咨詢、金融談判等強交互領域提供了新范式。目前,MiniMax已與復旦大學合作,將相關技術應用于科技倫理審查智能體系統“一鑒”,實現倫理風險自動標注與合規性分析。

中國工程院院士、之江實驗室主任王堅認為,這場圖靈測試的意義,早已超越了簡單的“辨別人機”。他表示:“當年的圖靈測試為人工智能定了一個極具挑戰的目標,今天我們看到,通過圖靈測試只是人工智能的下一個新的開始。”