科技日報記者 王祝華

2025年是中國航海日設立20周年、鄭和下西洋620周年雙重節點。7月13日,全球首艘智能研究與教學實訓兩用船“新紅專”輪圓滿結束在海南瓊海龍灣港的“致敬海上絲綢之路文化巡展”,緩緩駛向本次航程的下一站。這艘從大連啟航的智能船舶,沿途停靠太倉、上海、泉州及海南等重要港口,帶來一場貫穿古今的航海文明盛宴,吸引眾多觀眾登船游覽,共同見證中國航運的蓬勃發展。

“天鯤號”超大型絞吸船實現完全自主知識產權;突破歐美技術壟斷建成23座自動化集裝箱碼頭、29座自動化干散貨碼頭,數量居世界前列;烏江構皮灘通航工程開創200米級高壩通航先例,讓“船在天上走”成為現實……“2005年—2025年是中國航海事業快速發展的20年,這背后離不開航海科技的強力驅動。”中國航海學會常務副理事長李世新說。

智能科技破局領跑

“新紅專”輪船體“五彩海洋”主題彩繪,融合了鄭和航海文明與現代智能符號,直觀展現航海文明的傳承與創新。這艘由中國遠洋海運集團有限公司(以下簡稱“中遠海運”)和大連海事大學聯合研發的船舶,集自主航行、遠程控制和岸基信息支持于一體,是全球最先進的智能船舶之一。此次巡展航程近4000海里,航期約30天。

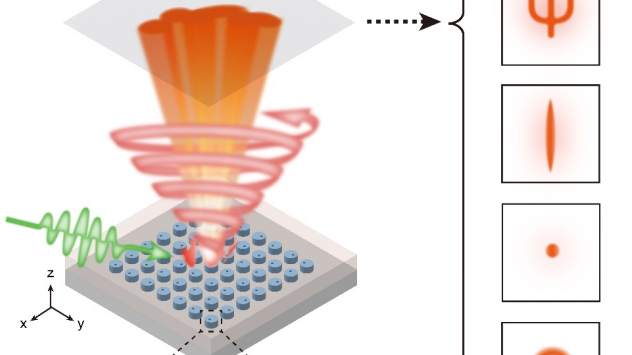

進入駕駛室,科研人員向科技日報記者展示了“太衍”智能系統。“該系統集成人工智能算法、先進傳感器和自動化控制技術,涵蓋態勢感知、自主決策、航行控制和綜合信息顯示單元,具備自主航行、自動靠離泊等功能,能實現船岸互通與遠程駕控,智能化程度已達到世界領先水平。”上海船舶運輸科學研究所“太衍”智能系統高級工程師陳宇航介紹,該系統在海南完成首次航行測試,“新紅專”輪全程自主完成離港、狹水道航行及自動靠泊,為技術實用化提供關鍵數據。

在此次航行中,中遠海運攜自主研發的“自由度”智能氣象導航系統和海寧電子海圖裝備全程護航。這兩大智能系統從芯片到軟件全部自主可控,筑牢航行安全屏障。

中遠海運的實踐頗具代表性。近年來該企業在數字化、智能化航運領域頻頻發力,多項創新成果備受矚目。智能油耗方面,基于細分船型建立精準模型,即使在2024年大規模繞航好望角的情況下,企業仍然實現碳減排約15.6萬噸;智能拖車方面,融合多元異構數字智能的解析引擎,能感知用戶地理位置,提升了報關效率;智慧港口方面,綜合運用人工智能、大數據、物聯網等技術,實現了秘魯碼頭裝卸系統全流程自動化作業。

“集團全力推進人工智能與航運主業的深度融合。”中遠海運董事、總經理朱碧新說。

低碳轉型成效顯著

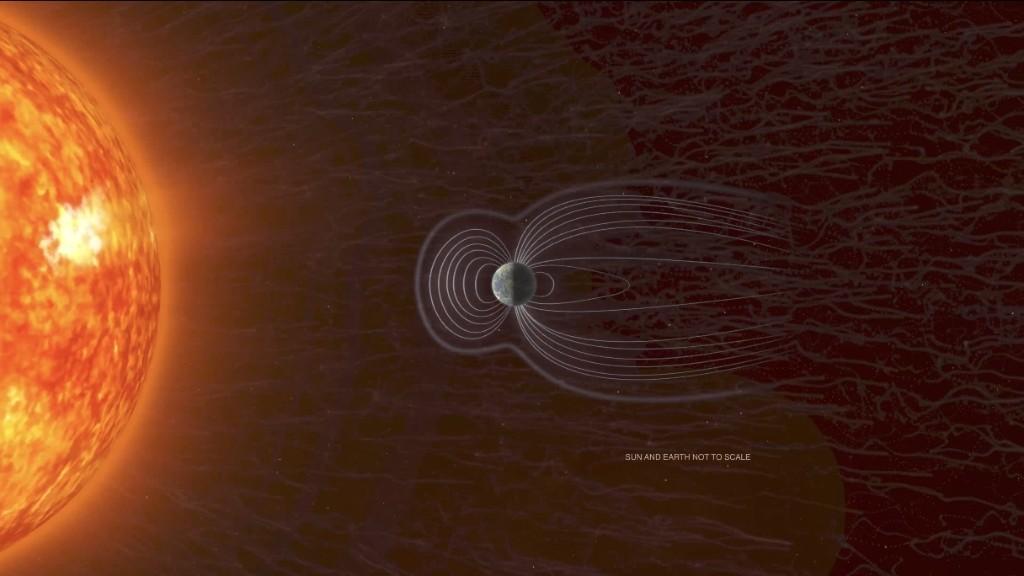

除了將智慧化作為航運業高質量發展的關鍵引擎,我國航運業綠色低碳轉型成效顯著。2024年我國水路貨運量98億噸,為10年前的1.64倍;貨物周轉量14萬億噸公里,同比增長8.8%,占比達55.6%。新能源、清潔能源船舶規模化應用加速,LNG動力船舶運營及在建規模占全球35%以上。電動船舶應用領先,主要港口相關加注業務落地,國際集裝箱樞紐海港港內作業綠色占比超60%,全國主要港口岸電覆蓋率超90%,集裝箱船靠港常態化用岸電。

當前,加快綠色轉型成全球共識與潮流,我國航運業如何進一步推進綠色低碳轉型?交通運輸部副部長付緒銀建議重點從3個方面著手:發展綠色船舶,強化技術創新與標準引導;建設世界一流綠色港口,構建燃料供應、用能及集疏運體系;深化國際綠色合作,推動規則與項目協同。

洋浦國際集裝箱碼頭是海南西部工業走廊的核心支點,2020年正式定名并躋身國際集裝箱樞紐港序列。“在制度創新的深水區,我們正搭建國際航運的‘海南舞臺’。”海南省交通運輸廳副廳長黃澎介紹,參照國際高標準制定《海南自由貿易港水運條例》,探索建立與國際接軌的航運開放政策體系,擴大“國際中轉”試點,推動船舶、船員等要素跨境自由流動;深化“極簡審批”改革,推出“航運企業服務包”;建設國際海事仲裁中心,與新加坡等國際航運中心建立常態化合作機制,吸引國際航運總部與人才集聚。