科技日報記者 張佳欣

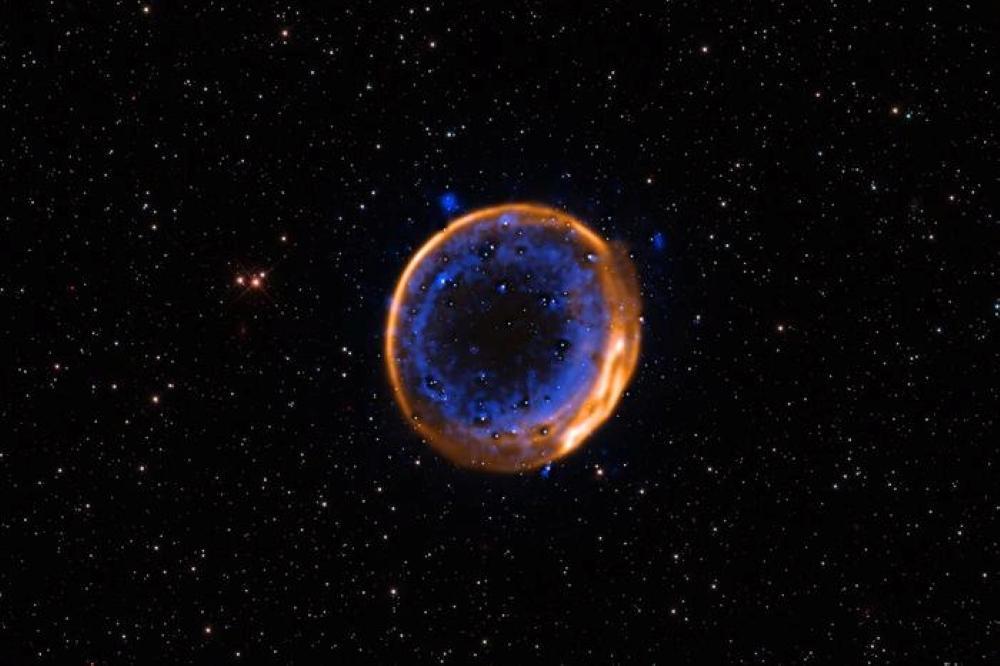

天文學家首次觀測到恒星經歷“雙次引爆”走向滅亡的證據。通過使用歐洲南方天文臺的甚大望遠鏡觀測超新星SNR 0509-67.5的遺跡,一個國際團隊在這顆已逝恒星的殘骸中發(fā)現了獨特的結構模式,證實它曾經歷兩次爆炸。這項發(fā)現為人們理解宇宙中最劇烈的爆炸現象之一提供了全新視角。相關論文2日發(fā)表在《自然·天文學》雜志上。

大多數超新星源自大質量恒星死亡的劇烈過程,而其中一種關鍵類型,即Ia型超新星,起源于看似平凡的天體——白矮星。白矮星是類似太陽這樣的恒星耗盡核燃料后留下的致密殘核,通常不再進行核聚變。但在特定條件下,它們可引發(fā)劇烈的超新星爆炸。

論文第一作者、澳大利亞新南威爾士大學堪培拉分校博士研究生普里亞姆·達斯表示,白矮星的爆炸在天文學中至關重要。人們對宇宙膨脹的認識很大程度上依賴Ia型超新星,它們也是地球鐵元素的主要來源,包括人類血液中的鐵。然而,這種超新星的精確引爆機制至今仍是未解之謎。

傳統(tǒng)觀點認為,白矮星在吸積伴星物質后,當質量接近“錢德拉塞卡極限”時會發(fā)生一次性爆炸。但近年來,有研究提出,一些Ia型超新星或許并未達到極限質量,而是通過“氦氣層先爆—核心再爆”的方式提前引爆。

這一次,團隊終于捕捉到了這種機制的明確視覺證據:Ia型超新星確實可能通過“雙次引爆”形成。在這一模型中,白矮星首先在表面堆積了一層從伴星“偷來”的氦氣,氦氣層在壓力作用下先行爆炸,產生的沖擊波隨后引發(fā)白矮星核心的第二次爆炸,從而觸發(fā)整個超新星事件。

此前,科學家僅在理論上預測,這種機制會在爆炸遺跡中留下特有“指紋”,即兩個相互獨立的鈣元素殼層,但始終未能找到確鑿證據。而這次,研究團隊在SNR 0509-67.5中看到了這種結構。這一結果表明,白矮星可能在未達到理論極限質量前就已爆炸。

團隊表示,這項發(fā)現不僅推動了超新星爆炸機制的研究,也讓科學家得以窺見宇宙劇變的內部細節(jié)。